点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社柏林/南京8月20日电 “中国人民纪念拉贝,是因为他对生命有大爱、对和平有追求。”托马斯·拉贝把习近平主席对爷爷约翰·拉贝的这句评价,印在自己著作《拉贝与中国》首页。

“这是至高荣誉。”托马斯告诉记者,自己访华已近20次,每次都深深体会到中国人民对拉贝的深厚感情。

在侵华日军南京大屠杀期间,拉贝毅然留守南京,同多位国际友人共同设立“国际安全区”,救助超过二十万中国百姓,并详细记录日军暴行,为历史留下如山铁证。从南京到柏林,人们共同纪念拉贝满怀勇气与大爱的选择,从苦难历史中汲取力量,续写友谊与和平的新篇章。

这是8月7日在位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心拍摄的拉贝雕像。新华社记者 张帆 摄

“他一直被中国人惦念和感激”

在采访中,托马斯向记者展开一幅南京城的老地图。地图上一小块灰色阴影区域,正是不到4平方公里的“国际安全区”。那是数以万计中国民众在绝境中的希望之所。

当时,年过五旬、任西门子公司常驻南京代表的拉贝被推举为安全区主席。托马斯告诉记者,拉贝把学校、教堂、西门子厂区等建筑开辟为紧急避难所,冒着生命危险“说服日本人承认安全区可为中国人提供庇护”,四处奔走为安全区找大米和煤等生活物资。拉贝被中国百姓称为“活菩萨”“南京好人”。

“在当时条件下,少数人的力量不足以拯救整个南京,但他努力救护身边的人。”托马斯说,“他的善良和人道主义精神感动并激励着一代又一代人。”

“多年来,拉贝一直被中国人民惦念和感激。”托马斯说,习近平主席2014年访问德国时在演讲中讲述了拉贝的故事,并在中国举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式等场合多次提到拉贝。

2015年9月,托马斯受邀参加中国人民抗日战争胜利70周年纪念活动。习近平主席在那场活动上向托马斯颁发了“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章。

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心拍摄的“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章。新华社记者 张帆 摄

习近平主席在纪念章颁发仪式上的讲话中专门提到“同中国人民并肩作战,在血与火、生与死的考验中结下了深厚友谊”的反法西斯战士和国际友人。“中国人民将永远记住你们,记住世界人民为中国人民抗日战争作出的牺牲和贡献!”

真挚的话语和情感,令托马斯动容。“习近平主席微笑着同我握手,他十分了解我爷爷在南京的事迹。”托马斯回忆道。

托马斯已受邀参加今年9月的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动。“因为我的家族与中国的联系,我觉得自己也是中国的一部分,由衷地为中国的发展和进步感到高兴。”他对记者说。

传承“历史的责任”

“生者不能自保,死者不能入土为安。暴行每天都在发生,实在难以一一列举。”《拉贝日记》中记叙道。

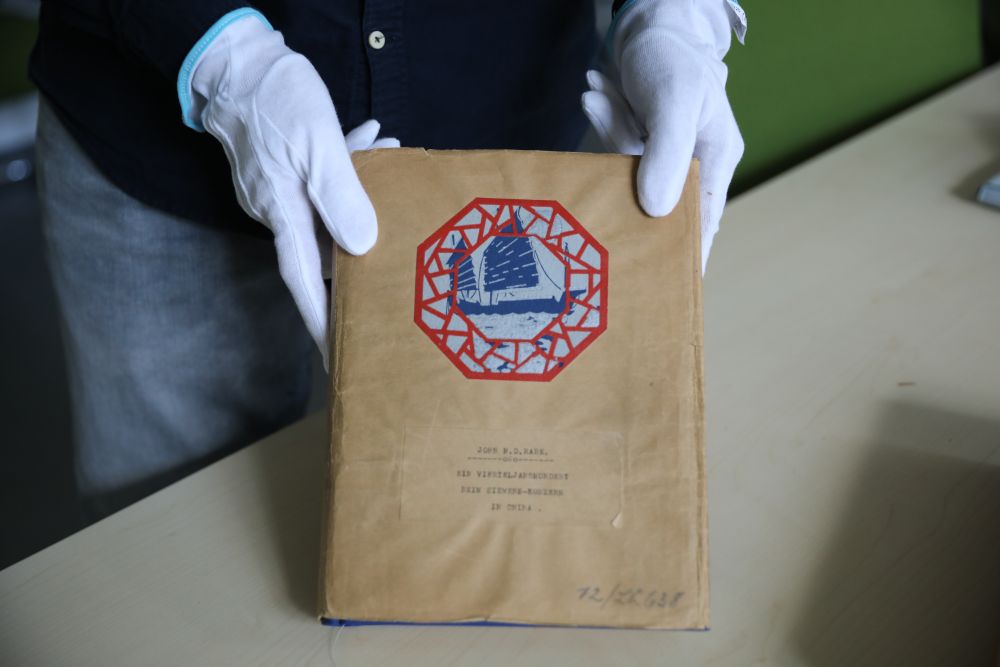

位于德国柏林的西门子历史档案馆内至今留存着有关拉贝的档案。历史学家埃瓦尔德·布勒歇尔向记者展示了一份日期标记为1938年1月的电报复印件。这份电报由拉贝从南京发往西门子德国总部,介绍了南京大屠杀期间拉贝在南京的办公楼收容中国平民的情况。

7月30日,在德国柏林的西门子历史档案馆,历史学家埃瓦尔德·布勒歇尔展示《拉贝日记》部分原件。新华社记者 杜哲宇 摄

据电报记载,拉贝在办公楼内安置了302名男性、300名女性,其中包括126名10岁以下儿童。电报列出了每名避难者的姓名、性别、籍贯、职业,避难者还一一按下了指纹。布勒歇尔说:“看着这些指纹,仿佛能把人们带入那段历史。”

托马斯告诉记者,拉贝不仅在日记中记录亲眼见证的历史,返回德国后还整理了多份揭露南京大屠杀真相的报告,因此遭到纳粹德国的审问和警告,一家人的生活陷入困顿。

拉贝的后代于1996年公开了拉贝日记的内容,引起外界对二战中国战场的关注。托马斯说,爷爷在南京那么小的活动区域内目睹和记录下侵华日军如此多的暴行,由此可见,中国人民在南京大屠杀中的死伤之惨重、遭遇之惨烈难以估量。

托马斯回忆说,爷爷的日记和书信都保存在一个老木箱中。在他小时候,家人很少主动提及战争年代的事情。当他告诉父亲自己想对日记展开研究时,父亲严肃地说:“你肩负的是历史的责任。”

托马斯坦言,日本右翼势力也向他发出种种威胁,但履行“历史的责任”是自己心中的志向。后来,托马斯还将系统整理的《拉贝日记》南京部分的手稿捐赠给了中方。

“深爱中国的人”

1950年,拉贝逝世,被安葬在柏林西郊。墓碑周围是从南京移栽而来的竹子、梅花和菊花。基座前铺有雨花石。墓碑前方矗立着拉贝半身雕像,其下立有纪念碑,用中德双语镌刻着:“感恩——永远铭记拉贝先生的国际人道主义善举!中国·南京。”墓前摆放着凭吊者送上的簇簇鲜花。

这是8月7日在德国柏林约翰·拉贝墓前拍摄的凭吊者留下的纸条。新华社记者 杜哲宇 摄

南京人梁爽在德国学习工作十几年,常带着从中国来的家人、朋友、同学专程到拉贝墓前凭吊。“感谢他,在那种至暗时刻保护了那么多中国民众。”

“拉贝虽身居异邦,常怀悲悯,视中国人民若同胞。”一名中国留学生在墓碑前留下这样一张卡片,表达心中的敬意。

8月15日,“我的邻居:约翰·拉贝”展览在德国汉堡开幕,中德各界代表百余人共同缅怀拉贝。

酷暑之中,位于南京的拉贝旧居,参观者熙熙攘攘。南京大学学生丁子懿说:“拉贝先生在危难之中选择留在南京,让我感到他的伟大。”

南京大学拉贝与国际安全区纪念馆主任杨善友说,拉贝故居已成为南京一个特殊的历史文化地标,不少学术交流、青少年研学活动都在这里举办。人们以不同的方式铭记和传承着拉贝所象征的大爱精神与和平理念。

为弘扬人道主义精神与和平理念,托马斯和家人在全球创办了6所约翰·拉贝交流中心,其中两所在中国。在位于北京联合大学图书馆的约翰·拉贝交流中心,中心首席专家梁怡说,拉贝在南京大屠杀中展现出宝贵的人性光辉,与他在中国工作生活多年的经历和对中国的深厚感情密不可分,“他原本就是一个深爱中国的人”。

托马斯说,愿和中国人民一道,将这段战火中结下的深厚友谊传承下去。他的儿子马克西米利安·拉贝如今正在努力学习中文,希望通过沟通交流,让更多人了解拉贝与中国的故事。

策划:李忠发 韩墨

文字记者:张远 褚怡 夏鹏 单玮怡

视频记者:刘洋 夏子霖 杜哲宇

编导:张远 高尚

视觉:王妍清 吴晓寒 白雪 李锐杰 李梦帆 张忠杰

统筹:孙浩 赵嫣 朱瑞卿