点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社意大利威尼斯11月11日电 身长4米、重约3000公斤,一尊可追溯至十三世纪的青铜狮立在意大利威尼斯圣马可广场石柱上,成为这座水城的象征,被称作“威尼斯之狮”。

意大利一个跨学科研究团队不久前宣布,经过铅同位素分析等现代科技手段以及艺术风格对比,认为“威尼斯之狮”最初铸造材料是从中国长江下游矿区提炼的铜,其形象与中国唐代镇墓兽相似。

原始铸造材料推断来自中国

在意大利帕多瓦大学文化遗产学院实验室内,“威尼斯之狮”研究项目负责人马西莫·维达莱告诉记者,他从青年时代就对这尊青铜狮非常感兴趣,“因为它实在太特别了,其形象特征与中世纪罗马式、哥特式狮像几乎毫无关联”。

这是11月6日拍摄的意大利威尼斯圣马可广场上的青铜狮。新华社记者李京摄

维达莱说,早在1990年,意大利学者比安卡·玛丽亚·斯卡尔菲就曾提出“威尼斯之狮”与中国一些文化符号存在相似性,近年来随着地球科学分析领域不断发展,意大利学界开始重新审视这一推断。

“威尼斯之狮”研究团队成员来自帕多瓦大学、威尼斯卡福斯卡里大学和意大利国际地中海与东方研究协会。

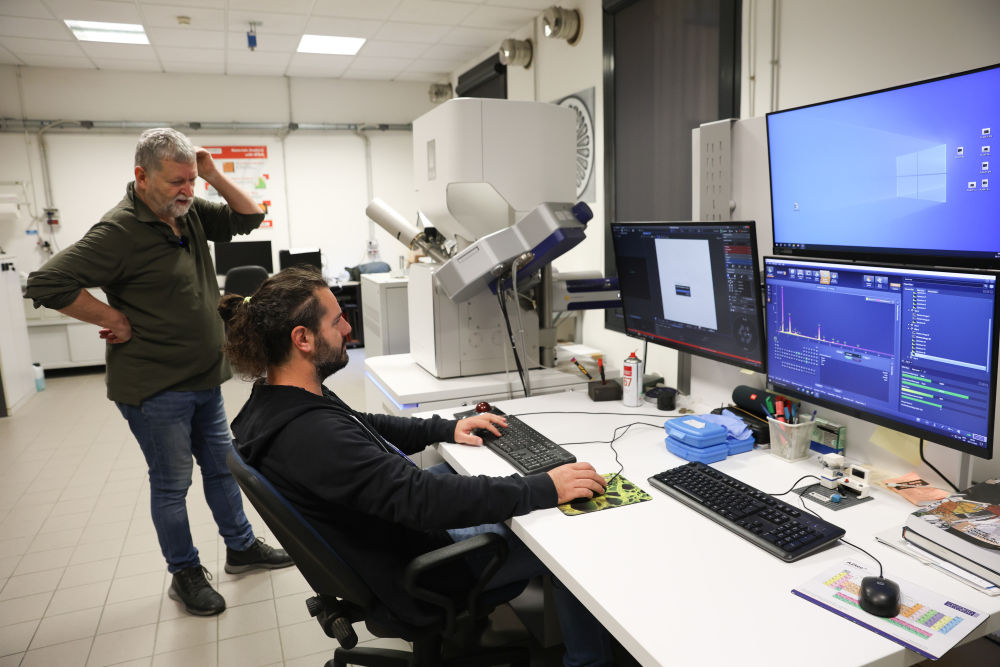

11月6日,意大利帕多瓦大学文化遗产学院教授马西莫·维达莱(左)与研究人员在实验室讨论青铜狮样本检测分析过程。新华社记者李京摄

帕多瓦大学地球科学学院教授吉尔贝托·阿蒂奥利带领团队利用铅同位素分析等手段检测分析青铜狮原始铸造材料样本,发现它所用的铜取自中国的矿山。

“铅同位素分析结合化学分析是目前评估金属来源的最佳方法,可靠性非常高,” 阿蒂奥利告诉记者,“根据样本和现有数据,可以肯定,铸造这尊青铜狮最初所用铜材来自中国长江下游流域的矿山。”

与唐代镇墓兽“撞脸”

历史文献记载,“威尼斯之狮”经历过多次加工重组。意大利研究团队发现,这尊青铜狮的耳朵、胡须等部位有明显的修补痕迹。

研究人员对青铜狮进行风格特征对比分析,认为它最初的形象与中国唐代铸造的镇墓兽相似,比如洛阳博物馆馆藏唐三彩镇墓兽。

2019年出土于河南省洛阳市洛龙区潘寨村的唐代三彩镇墓兽。(洛阳市考古研究院供图)

维达莱说:“我们可以看到,狮子下巴上垂着一缕缕毛发,鼻子很大,鼻孔外扩,獠牙怒张,表情凶狠。这些元素与中国唐代镇墓兽的造型相似度极高。”

这是11月6日拍摄的意大利威尼斯圣马可广场上的青铜狮。新华社记者李京摄

维达莱认为,从艺术史的角度看,这种相似性绝非偶然。他说,这尊青铜狮“在辗转流传的过程中经过本地工匠的改造,才成为如今‘威尼斯之狮’的模样”,它最初可能是一尊头上有犄角的青铜镇墓兽。

洛阳市考古研究院隋唐研究室馆员李科伟认为,在艺术风格上,威尼斯青铜狮整体形态具有一定唐朝镇墓兽特征,特别是与唐高宗到武周时期风格相似。但青铜狮耳朵、翅膀、足部等部位更为写实。

或经丝绸之路而来

如果这尊青铜狮是中国唐代镇墓兽?那它如何抵达威尼斯?

这是11月6日拍摄的意大利威尼斯圣马可广场上的青铜狮。新华社记者李京摄

意大利研究人员提出多种猜测。维达莱说,这尊青铜狮很有可能通过海上丝绸之路的贸易活动来到地中海东部,并在机缘巧合下辗转来到威尼斯。“可以确定的是,1295年意大利旅行家马可·波罗从中国返回威尼斯时,它已经安在圣马可广场的柱顶上”。

维达莱说,另一种可能是马可·波罗的父亲尼科洛和叔叔马菲奥等威尼斯探险家在13世纪将它带到威尼斯。

11月5日,意大利帕多瓦大学文化遗产学院教授马西莫·维达莱介绍“威尼斯之狮”研究相关情况。新华社记者李京摄

李科伟认为,从运输条件看,历史记载长江下游江浙地区“胡商”众多,海上丝绸之路商品贸易十分频繁,海上运输条件较为成熟,但溯源“威尼斯之狮”仍需更多中国历史考据工作。

维达莱告诉记者,尽管铅同位素分析和风格对比提供了有力证据,但仍需要更多的研究来填补空白。他和研究团队希望与中国学术机构建立联系,“从实验分析和艺术风格、历史等多维度进一步论证‘威尼斯之狮’与唐代的渊源”。(记者:刁泽、韩啸;视频:王沛)