点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

中德两国文化交流源远流长。在历史长河中,德国看待中国的方式经历了怎样的转变?有哪些中国文化艺术名人在德国家喻户晓?在“一带一路”倡议等议题上,如何消除西方存在的偏见?

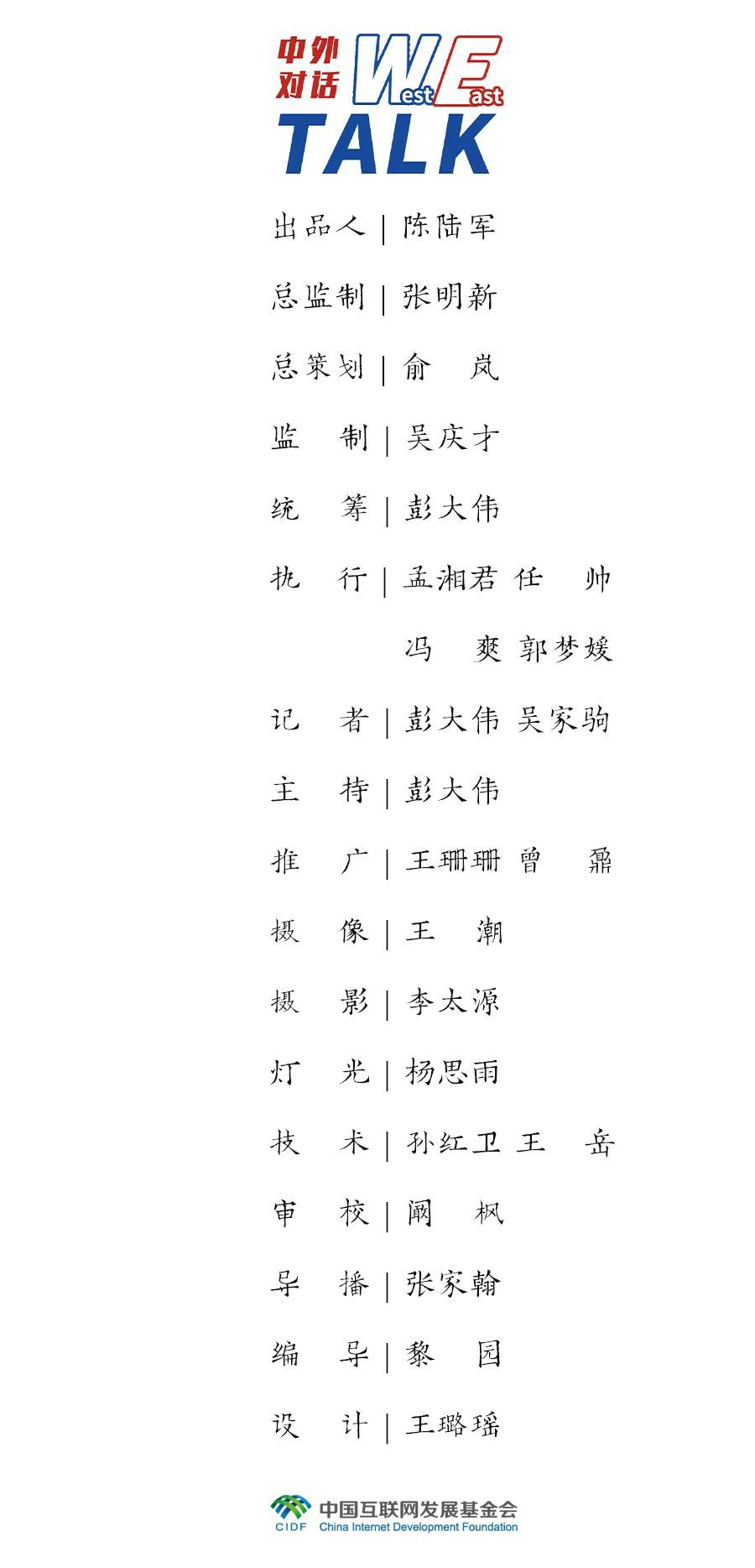

近日,中新社“东西问·中外对话”邀请欧洲著名汉学家、波恩大学教授、中国汕头大学特聘教授顾彬(Wolfgang Kubin)和上海外国语大学欧洲研究负责人、德国研究者胡春春,围绕上述议题展开对话。

两位专家指出,对话是消除误解和偏见的关键。顾彬表示,尽管德国人眼中的中国形象受到美国影响,但德国与中国无疑是朋友。胡春春则表示,在西方与中国的接触中,“欧洲中心主义”贯穿始终,关键是中国如何应对欧洲几个世纪以来形成的“把中国作为他者”的观念。

对话实录摘编如下:

德国社会的中国认知,

受欧洲中心主义和美国影响

中新社记者:在历史上和当代,德国是如何看待和理解中国的?

顾彬:从哲学来看,德国寻找的是一种拯救,它的拯救首先从神学来,然后从哲学来,最后从中国来。但是后来,随着中国越来越强大,中国的形象发生了变化。

要注意的是,我们总说“西方”这个概念,但是美国与欧洲区别很大。我还记得,20世纪50年代德国的少年儿童总爱看美国电影,当时看《傅满洲博士》系列影片,电影里“傅满洲博士”要控制整个世界。现在很可笑的是,不管是德国的记者,还是德国的政治家,全都觉得中国是新的“傅满洲”,要控制整个世界。中国不是新的“傅满洲”,恰恰相反,中国要的是合作,中国和德国是朋友。

德国目前的问题在于,德国觉得自己是“弱者”,中国是“强者”。但德国与中国是朋友,中国要的是能够跟包括德国在内的欧洲国家以及美国做好朋友,而美国不要。

胡春春:历史上,欧洲接触中国的时候,世界上还没有美国,欧洲受到美国“中国观”的影响,是20世纪以后的事情了。

我曾经尝试研究过西方、欧洲、德国和中国的接触,从最早的耶稣会时期至今,我以三个学者为标志,一个是德国哲学家、数学家莱布尼茨,一个是德国哲学家黑格尔,还有一个是法国哲学家米歇尔福柯。我总结出了一种欧洲和中国双元论的模式。

我的一个德国同事也认为,无论是莱布尼茨、黑格尔,还是德国哲学家雅斯贝尔斯,实际上都是欧洲中心主义。所以我们需要讨论的是,中国应该如何应对和克服欧洲几个世纪以来形成的这种“把中国作为他者”的观念。

在当代德国社会中,有关中国的信息和知识的来源已经被“智库化”,而不太会去和中国研究界或者汉学界进行交流。所以很有可能,德国主流的对于中国的理解和认识,出现了一些让中国人觉得很吃惊的问题。

视频:【东西问·中外对话】学者:德国不妨与汉学家加强交流来源:中国新闻网

德国的主流舆论,可能确实需要更好地理解和认识中国,否则在德国人看中国、中国人看中国、其他非欧洲国家、非西方世界国家看中国之间,可能会出现很大的落差,这就可能会产生误解。

中德文化巨匠,搭起沟通桥梁

中新社记者:中国与德国、欧洲文化,有哪些共通之处?

胡春春:中国文化和德国文化、欧洲文化的共通之处非常多。其中最根本的原因是,中国和德国、欧洲都生活在现代的秩序里。现代的种种优点和缺点,实际上就是共同点。

比如,中西方文化中,都有一种对于善的追求,对于更好的追求。而这种善和好,无论是在个人意义上,还是在社会意义上,并没有太大的区别,虽然不同的价值排序可能不一样。

视频:【东西问·中外对话】学者:中德文化有诸多共通之处来源:中国新闻网

中新社记者:不少中国人对马克思、恩格斯、歌德、尼采、贝多芬等德国人耳熟能详,有哪些中国文化艺术名人和学者,是德国民众比较熟悉的?

顾彬:孔子、老子、庄子在德国读者心中,有固定的地位。他们可以帮助德国读者、德语国家的读者寻找自己的道路。德国人需要灵魂上的拯救,而孔子、老子、庄子等能给他们带来拯救。此外,德国人也知道莫言,莫言的作品在德国印刷得很多。

视频:【东西问·中外对话】欧洲著名汉学家:孔子带给德国民众启发来源:中国新闻网

中新社记者:利玛窦是中西方交流史上非常有名的一位人物。在中德交往史上,有哪些人物曾为促进两国交流带来启示?

顾彬:我在中国已经十年了,我总强调对话的重要性。对话的重要性是德国当代哲学最重要的题目,而对话的可能性是从耶稣会的利玛窦开始的。此外,从德国来看的话,促进两国交流的还有卫礼贤、赫尔曼·黑塞等人。

胡春春:除了利玛窦,谈到中西方文化间的交流者、对话者,我想到的也是卫礼贤。比如,我们可以通过卫礼贤的著作了解到,第一次世界大战前后,在那样一个动荡的时代,卫礼贤是怎么看待中国的。

中西方可用交流消除偏见

中新社记者:两位老师都曾在此前提及,西方在“一带一路”、全球抗疫等议题上存在对中国的偏见,如何看待这种偏见?

顾彬:20世纪60年代,鲁尔区是德国非常富裕的工业区,后一度衰落,而德国到现在也没找到拯救鲁尔区经济的办法。

但中国的方案可以“救”杜伊斯堡等鲁尔区城市。中国看得非常远,“一带一路”是一个看得非常远、能给所有国家带来好处的倡议。

疫情是一个太复杂的问题,而我们应该合作,21世纪所有的问题都是合作,但是美国不合作,试图破坏欧洲抗疫,还想破坏中国抗疫。

德国当代的哲学家们,都在批判西方的个人主义,认为德国应该回到一种集体主义,需要一种新的、符合欧洲需要的集体主义。

胡春春:从中国的角度来看,“一带一路”倡议本身是一种促进经济有更多联通性、流动性的很好的方式。中国愿意把自己在基础设施建设方面的经验进行分享,中国人的经验就是“要想富,先修路”。但没想到“一带一路”倡议会被部分欧洲政客视作一种“战略威胁”,这是荒谬的。

在疫情中,大家产生了很多误解。不同的社会、文化对于疫情的反应,肯定是不一样的。中国对于疫情的应对,可能欧洲人、德国人不懂。我们还是需要交流,其中不应该有任何的偏见和障碍。

同时,美国在全球抗疫中发挥了很大的破坏性作用。本来抗疫是全社会、全世界的事情,但是美国首先把抗疫政治化,这是很不应该的一件事情。(中新网微信公众号)