点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社北京11月24日电 新闻分析:美国“人才脱钩”究竟伤害了谁

新华社记者

近年来,美国一些人掀起一股抹黑、阻挠中美科技和人文交流的逆流。少数政客持意识形态偏见和冷战思维,鼓吹“人才脱钩”。然而这种“人才脱钩”是否会如其所愿打压中国的竞争力?最终又会伤害谁?

中国:人才吸引力日益增强

在前不久举行的“2022深圳全球创新人才论坛”上,美国国家科学院外籍院士、普林斯顿大学教授颜宁表示,已向普林斯顿大学提交辞呈,将全职回国协助创建深圳医学科学院。

除颜宁外,近些年已有多位具有国际影响力的海外科技人才回流国内。今年4月,著名数学家丘成桐从哈佛大学退休,全职任教清华大学。亚裔美国学者论坛今年9月发布数据称,2021年就有1400多名美国华人科学家放弃美国学术机构或公司职位回到中国,比前一年增加约22%。

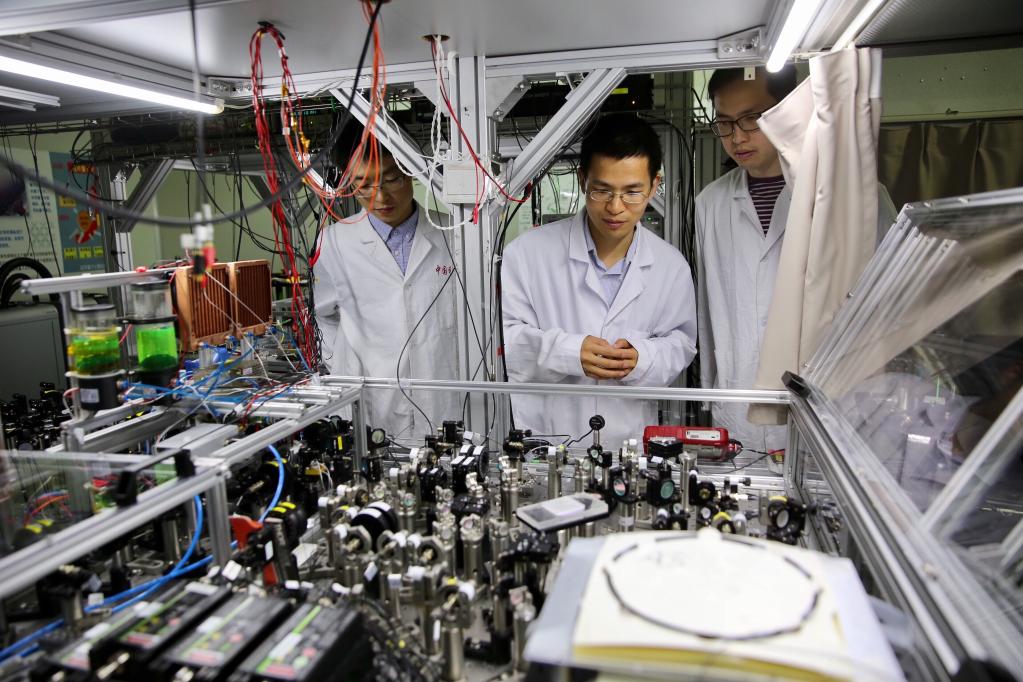

中国科学技术大学陆朝阳教授(中)和学生们在中科院量子信息和量子科技创新研究院上海实验室检查光量子计算机的运行情况(2017年摄)。新华社记者金立旺 摄

英士国际商学院、美国波图兰斯研究所和新加坡人力资本领导力研究所11月联合发布的《2022年全球人才竞争力指数》报告显示,中国排名继续上升到第36位,为历年新高。

全球化智库理事长王辉耀此前发表署名文章说,中国“海归”呈平稳增长态势,将在创新创业、技术突破、民间外交等方面发挥更大作用。

中国教育部数据显示,2012年以来,中国各类出国留学人员中超过八成完成学业后选择回国发展。

美国:打压华人学者带来“寒蝉效应”

中国对海外华人学者的吸引力日益提升,而美国正因肆无忌惮打压华人学者而“失去人心”。

在亚裔美国学者论坛报告中,美国国家科学院院士、普林斯顿大学教授谢宇与哈佛大学、麻省理工学院的合作者对1304名目前受雇于美国大学的华人科学家进行调研后发表报告指出,在所有五个心理指标中,他们都显示了强烈的不安和恐惧。

研究发现,35%的受访者感到在美国不受欢迎,72%的人认为作为一名学者感到不安全,42%的人害怕从事研究;86%的受访者认为跟5年前相比,更难招募到国际学生;约61%的受访者考虑离开美国,前往其他国家从事研究。

这些负面效应很大程度源于美国特朗普政府启动的“中国行动计划”。该计划栽赃抹黑华人科学家,引发学术界怨声载道,今年早些时候被迫终止。

“过去,来自中国的移民科学家和工程师抱怨,虽然他们做了很多艰苦工作,但总体而言他们无法达到领导职位或者获得认可,触到‘竹子天花板’。而在‘中国行动计划’开展后,大部分在美华人科学家感受到了潜在的联邦调查和起诉的‘寒蝉效应’,并对他们在美职业的悲观前景有了新理由。”谢宇等在报告结论中写道。

美国《外交政策》杂志此前发表题为《美国无法承担流失中国人才的后果》的文章认为,将中国留学生全面排除在美国学术和科研之外并非合理做法,有可能损害美国的关键比较优势,即其研究实体和创新生态系统的实力和活力。

“人才脱钩”是开历史倒车

人文交流给中美两国人民带来实实在在的好处。亚裔美国学者论坛报告还显示,2020年在美国科学与工程领域获得博士学位的3.4万人中有17%来自中国。一些人毕业后继续留在美国工作,和美国本土华人一起成为美国科技领域中一个庞大群体。

近期美国约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室发表的一份关于美中理工科人才“脱钩”的背景、政策及影响的报告指出,中国留学生及研究人员至少以三种方式对美国的竞争力作出贡献,包括大学收入、科技创新以及国家安全。

面对少数人鼓吹“人才脱钩”,美国前驻华大使博卡斯等许多知名人士斥责阻挠美中人文交流等行径是“重回麦卡锡主义”。

2022年5月21日,在美国加利福尼亚州洛杉矶县阿卡迪亚市,人们参观“镜间:亚裔美国人的2021”摄影展。新华社发(曾慧摄)

美国《科学》杂志主编索普强调:“科学进步依赖于协作,依赖于招募最优秀的人才来解决重要的科学问题,依赖于把这些发现传播给全世界。因此,将科学作为一项与其他国家优秀人才开展的竞赛,作为隐藏着不能广泛分享的秘密的竞赛,违背了科学界的核心价值观。”

英国《自然》杂志近日援引美国国际教育学会数据说,美国国际学生数量开始下降,在2020至2021学年,研究生数量下降12.1%,国际学者(特指博士后和访问学者)数量下降31%。

清华大学中国科技政策研究中心副主任梁正表示,当科学议题被“政治化”、国家安全被泛化后,最直接的影响就是学术独立与自由受到挑战、科学家的职业信心受到打击,而这从长远来看对科学事业的影响是巨大的。在当前形势下,更应加强中美双方科技界,特别是学术界和民间的对话与交流,使科学能够回到自身应有的轨道上来,把科研活动包括合作的选择权交还给科学家。